ネタがないわけじゃないけど、ちょっと忙しいので手軽に書けるネタにします。今日、日課の Microsoft 365 を巡回していたら、 Microsoft Teams の会議で即違和感をおぼえました。

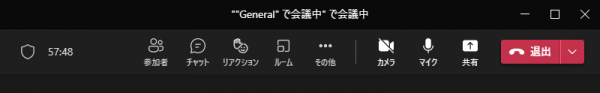

▼会議ウィンドウ

わかります?バーのアイコンの下にテキストが表示されているんですよね。

▼会議ウィンドウのバー

これ僕の利用しているテナント内でもまだ表示されていないユーザーもいるので少しずつ展開されていっていると思いますが、これ何で表示するようにしたんでしょうかね?おそらくある程度 Microsoft Teams に慣れているユーザーであれば「今更表示されなくてももう把握してるよ…」となりますが、これから使い始める人にとってはテキストがあるとないとじゃ違うのでうれしいとは思います。また、 Microsoft Teams の機能を説明する際にも「右から3番目の手のひらと顔のアイコンをクリックしてください」って言わなくても「リアクションのアイコンをクリックしてください」って方が短時間かつ明確に伝わりますよね。そういう意味では良いかもしれません。

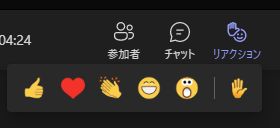

さて、次に凄く地味なので追加された事に気が付かなかったことをふと発見しました。同じく会議ですが、リアクション機能です。

▼わかります?

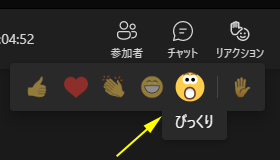

▼「びっくり」にびっくりですよ

これ以前はなかったんですよね。少なくとも2021/06/09時点ではありませんでした。

この記事の一番上の画像を見ると、リアクションの種類は4つしかありませんでした。いやぁ、自然と使っている箇所だからなのか、いつ「びっくり」が追加されたかサッパリわかりません。自然と使っていました。

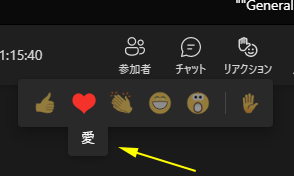

あ、あと気が付いたのは、ハートのリアクション。以前は「ハート」という表記だったのが、今は、

▼「愛」ドーン!

いやぁ…重いっす…。ハートのままがよかったっす…。ただでさえ「ビジネスでオジサンがハートのリアクションをするのはキモい」なんて思ってる人も少なくはない世の中(僕は使っていますけどね!)。「愛」だなんて重いと更に使いづらいですよ(僕は気にせず使いますけどね!)。

▼以前は「ハート」でした

アイコンにマウスホバーさせた時のデザインも違っていますね。以前は吹き出しに「ハート」だったのに、今は吹き出しのデザインじゃないですね。いや、これはさすがに細かいオブ細かい。

という感じで今回は小ネタですが、このように Microsoft 365 管理センターのメッセージセンターにもメッセージとして公開されない細かいアップデートや機能変更あたりもよくあります。でも別に困る事ではないので、むしろこのように間違い探し的な感じで楽しめば良いし、社内で組織の垣根をなくして「今日こんなの見つけたよ!」みたいな楽しいやり取りができる場所が Yammer なり Microsoft Teams のチームなりあると、良いですよね。おそらく日々のアップデートをネガティブに捉えていても誰も幸せになれないので、うまくそれをなるべく誰もが負担にならなく、かつポジティブにアップデートを受け入れられる仕組みを模索していく方が大事かと思います。